|

|

Il est important ici de mettre en relation l’importance relative des différentes visions avec le mode de vie de l’animal. En effet, l’aigle étant par définition un rapace, doit préférer apprécier finement un champ visuel restreint pour repérer ses proies, et disposer d’une grande précision afin d’évaluer au mieux la distance le séparant du gibier et de planifier son attaque. L’acuité visuelle hors du commun des aigles trouve une explication d’ordre plus comportemental qu’anatomique.

L’espèce

la plus répandue en France est l’aigle royal (Aquila chrysaetus) que l’on retrouve

dans les Alpes et les Pyrénées où il niche entre 1000m et 2000m d’altitude.

L’espèce

la plus répandue en France est l’aigle royal (Aquila chrysaetus) que l’on retrouve

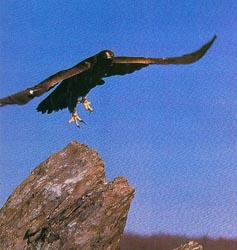

dans les Alpes et les Pyrénées où il niche entre 1000m et 2000m d’altitude. Il bâtit son nid au flanc de rochers

abrupts ou au sommet de très grand arbres.

Il bâtit son nid au flanc de rochers

abrupts ou au sommet de très grand arbres.

Certaines études ont montré que l’aigle ne souffre d’aucun trouble visuel (ni myopie ni astigmatie), ce qui confirme sa grande adaptation au cours de l’évolution. Le pouvoir cornéen des rapaces varie fortement avec l’âge (il diminue avec l’âge) comme chez l’homme. Enfin, l’étude comportementale de cet oiseau mise en relation avec sa vision, montre une corrélation parfaite entre son régime alimentaire et son aptitude à s'accommoder.

Une fois la proie repérée, l’oiseau s’immobilise et prend son envol en piquant vers la cible déterminée (certaines descentes peuvent atteindre les 300 km/h). Il ne change jamais d’avis en cours de vol car la moindre erreur peut lui être fatale. Cette séquence d’événements suppose une analyse par les structures les plus aptes à interpréter la situation (les fovéas), et une intégration au niveau cérébral.

Comme

les autres rapaces, l’aigle se nourrit d’animaux d’une certaine taille (2 à

4 kg environ), ce qui l’oblige le plus souvent à décharner les carcasses de

ses proies. Une vision de près lui est donc aussi indispensable.

Comme

les autres rapaces, l’aigle se nourrit d’animaux d’une certaine taille (2 à

4 kg environ), ce qui l’oblige le plus souvent à décharner les carcasses de

ses proies. Une vision de près lui est donc aussi indispensable.

Les chercheurs trouvent en ces volatils,

un modèle pour étudier les processus d’apprentissage et d’intégration cérébrale.

Il semblerait en effet, d’après certaines études, que l’enfance constituerait

une période d’apprentissage critique, s’inscrivant sur le long terme, car certaines

connections synaptiques s’établiraient dans l’encéphale de l’animal, durant

cette période de plasticité cérébrale.

Les chercheurs trouvent en ces volatils,

un modèle pour étudier les processus d’apprentissage et d’intégration cérébrale.

Il semblerait en effet, d’après certaines études, que l’enfance constituerait

une période d’apprentissage critique, s’inscrivant sur le long terme, car certaines

connections synaptiques s’établiraient dans l’encéphale de l’animal, durant

cette période de plasticité cérébrale.